その4 醪(もろみ)・搾り

会津が雪に包まれ、蔵の中は凛とした張り詰めた空気と静けさに満たされていた。

おのずと声も静かになり、動きも小さくなる。

蔵人たちは淡々と日本酒を仕込んでいた。

三段・仲仕込み

酒母を造り終えると三段仕込み・醪造りの過程に移る、“初添仕込み” “仲仕込み” “留仕込み”の三段階と、初添え仕込みと仲仕込みの間に “踊り” で1日加えた4日間かけて行う仕込みだ。

酒母に三段階に分けて冷却した蒸米と米麹と水を足す作業で、三段階に分ける事により、酒母の酸度を保ち雑菌の増殖を抑える事が出来る。

踊りの1日は何も加えず酵母に急激な環境の変化を与え過ぎないよう、環境に慣れさせる1日となる。

醗酵中

初添・仲・留めと蒸米と麹の量を増やし投入し酵母を育て増やしていく。

こうして仕込まれた樽を約24日間、温度調節しながら醗酵管理を行い醪が完成する。

樽の中ではガスはプスプスと音を立て、表面に吹き出し筋状の泡が浮かび上がっている、顔を近づけると酒母よりも少し弱めのアルコールがまた鼻を突き、果実のようにフルーティーな香りが喉を刺激する。

次はついに醪を搾り酒と酒粕に分ける “上槽(しぼり)” の工程になり、日本酒初お目見えとなる。

しぼりの工程を見学させてもらう日取りを決めるために電話すると、職員の方の声が弾んでいた。

「この時しか味わえない、もう、本当たまらなく、美味しいお酒です!」

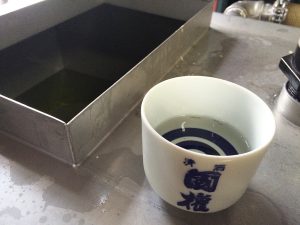

しぼりたて

ほとんどの商品の上槽は自動圧搾機で行われており、この日も自動圧搾機で搾りが行われていた。

搾りたての日本酒は先に聞き及んでいた通り素晴らしく美味しく、その本来の微炭酸を含んだ爽やかな香り、深みのある旨味がやわらく広がる感動的な仕上りだった。

搾りたては日本酒造りに関わるものだけの極上の楽しみである。

“特撰大吟醸國権”や鑑評会出品用の日本酒は昔ながらの酒袋に醪を詰めて吊るし、自然の重力のみでしたたり落ちてくる滴だけを集めている。

この搾りたてはまた極上の味わいがあるに違いない。